Les Pans de Bois

Tout ouvrage de bois, tel un jeu de construction, est formé de pièces de bois indépendantes que l'on rend solidaires en les assemblant les unes avec les autres.

Chacune joue un rôle spécifique et travaille par rapport aux autres pièces, soit en

compression pour empêcher un fléchissement, soit en tension ou en traction pour éviter un

écartement. Définies par leur fonction et leur emplacement, chacune porte un nom

particulier.

Pour construire une maison en bois, la structure des murs devra soutenir celle du toit.

La charpente désigne plus particulièrement l'ouvrage qui correspond au toit et porte le

matériau de couverture (chaume, tuiles, ardoises) ; le pan de bois désigne plus précisément

les pièces de charpente assemblées dans un plan vertical qui forment la paroi des murs et

qui supportent la charpente.

Par extension, on entend par construction en pan de bois ou en colombage l'ensemble d'un

ouvrage bâti en bois comprenant le toit, les murs et les planchers.

Les éléments du pan de bois

Le bois utilisé était en général du chêne.

La charpente

Pour soutenir les deux versants d'un toit, la charpente est constituée d'une succession de

poutres maîtresses assemblées pour former un triangle, les fermes.

La base de ce triangle, l'entrait, assis transversalement sur le haut des murs, reçoit à ses

deux extrémités les pieds de deux poutres obliques, les arbalétriers, qui se rejoignent à

l'arête du toit, elle-même pouvant être liée à l'entrait par un poteau vertical médian, le

poinçon.

Les fermes sont reliées entre elles par une faîtière (soutenant l'arête du toit) et des pannes

longitudinales qui portent les chevrons couverts de lattes sur lesquelles sont fixés en Pays

d'Auge le chaume ou les tuiles plates.

Les murs

Le principe en est simple : les poutres principales, maîtresses et de forte section, forme un

squelette solidaire de la charpente, l'ossature, qui sera complété par une armature de pièces

de bois secondaires, le colombage, le tout garni d'un matériau de remplissage, le hourdis.

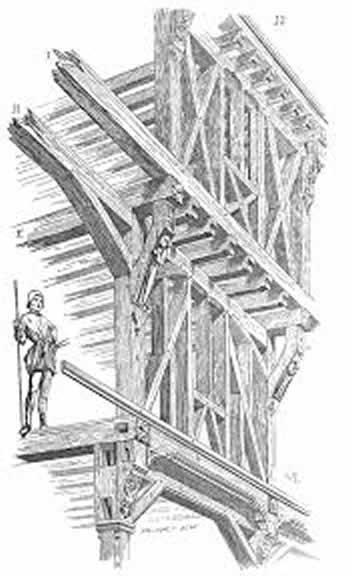

1. L'ossature

L'ossature est composée de :

-poteaux verticaux (poteaux corniers aux angles des façades et poteaux intermédiaires

délimitant des travées) qui soutiennent les entraits des fermes de charpente en formant des

portiques.

-sablières horizontales qui relient les poteaux (soles au rez-de-chaussée)

-sommiers : éléments qui servent d'appui au plancher.

Assemblées entre elles à tenon et mortaise et chevillées, elles forment la structure du

bâtiment. Cette structure est stable en elle-même mais pour éviter des déformations, on

rajoute des pièces obliques dans les angles : les décharges, aussi appelées écharpes.

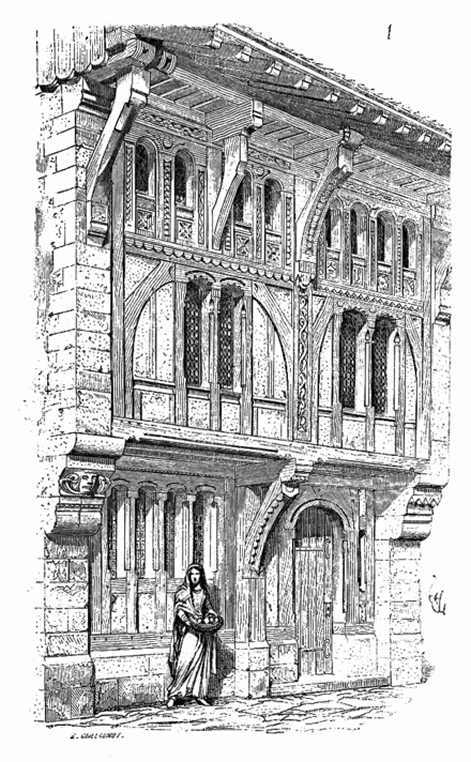

2. Le colombage

Pièces verticales placées entre les pièces d'ossatures. Parfois, elles forment un décor (croix

de St André par exemple)

3. Le hourdis

Il peut être fait de torchis, de pierres ou de tuileaux.

Étapes de construction

- Le charpentier recherche le bois

- Les arbres ébranchés sont transportés sur le chantier où on les écorce.

- Le charpentier établit l'épure, c'est-à-dire le dessin grandeur nature de la construction (soit en atelier, soit directement sur le chantier)

- Il procède ensuite au positionnement des pièces de bois sur l'épure : la mise en ligne.

- Les assemblages peuvent ensuite être taillés.

- On procède au levage de la structure à l'aide de cordes.

- On pose le hourdis

L'assemblage

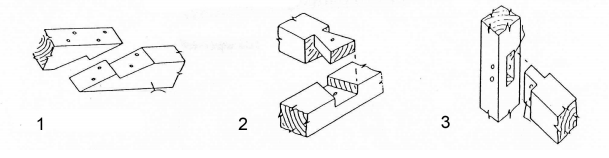

Les différentes pièces de bois sont assemblées les unes aux autres :

1- Par enture, bout à bout pour donner une poutre plus longue (notamment dans les sablières en forme de trait de jupiter, en sifflet)

2- À mi-bois, par entaille au croisement de deux pièces de bois (essentiellement en forme de queue d'aronde ou hirondelle)

3- À tenon et mortaise, par emboîtement de l'extrémité taillée d'une première pièce de bois, le tenon dans la cavité creusé dans une seconde pièce de bois, la mortaise, le tout maintenu en place par une cheville (long clou en bois)

Les outils du charpentier

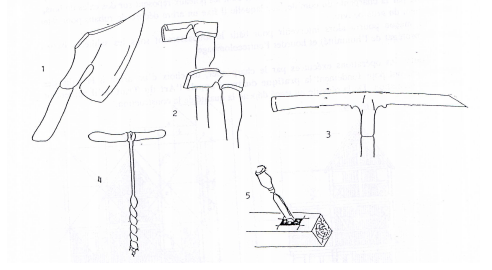

Les outils propres au charpentier sans compter la scie et le rabot, sont :

1- La doloire, grosse hache servant à équarrir les pièces de bois

2- L'herminette, hachette à tranchant recourbé utilisée pour égaliser les surfaces

3- La bisaiguë, long outil à deux bout, ciseau et burin, qui sert à tailler les mortaises

4- La tarière, vrille permettant de percer les trous de cheville

5- Le ciseau qui entaille le bois, poussé par le maillet, marteau à deux têtes.

La pose du hourdis

Le hourdis sert d'isolation thermique. Il en existe 3 types :

- Le torchis : limon argileux + fibres végétales (foin, paille souple) et parfois de fibres animales (crin ou poil de vache). Le torchis nécessite l'installation d'un support d'accroche entre les pièces de bois : les éclisses qui sont fixées en zigzag entre les colombes

- La pierre, silex ou calcaire

- Les tuileaux : petites tuiles plates qui peuvent avoir été fabriquées à dessein ou bien provenir des déchets de fours de potiers (éléments de décor)

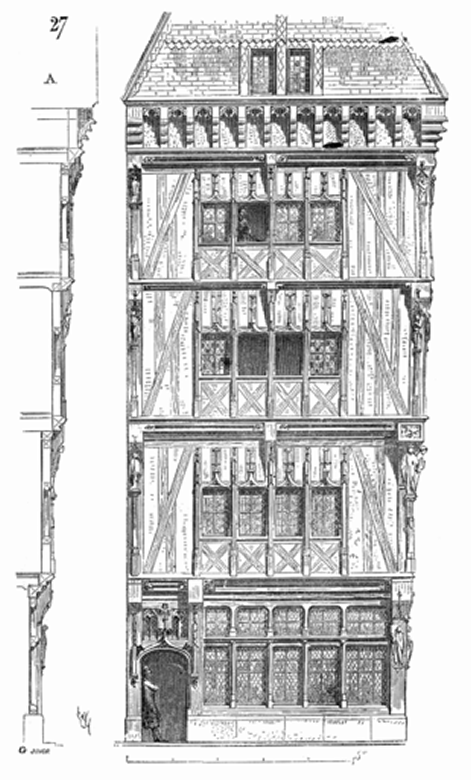

Évolution chronologique

• Fin du Moyen Age

- ossature massive

- colombage très serré et strictement vertical

- encorbellement à l'étage

• au XVIIe siècle

- symétrie plus rigoureuse

- abandon de l'encorbellement

- colombes serrées et très élancées

- utilisation d'écharpes de contreventement qui interrompent les colombes.

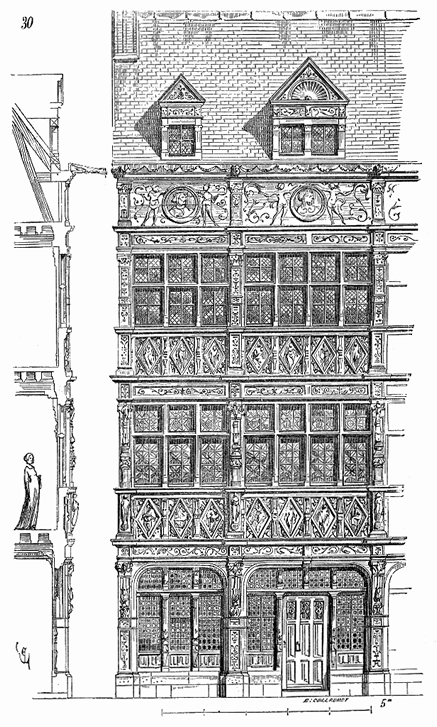

• Au XVIIIe siècle

- Les écharpes se multiplient dans les angles

- Apparition des décors de colombes (croix de St André, disposition en épis…

• Au XIXe siècle : le pan de bois est abandonné au profit de la brique.

Un équilibre fragile

Le bois est un matériau à la fois solide et léger. Cependant, s'il n'est pas protégé de la pluie ou de l'humidité du sol, il n'est plus aussi résistant. Il peut alors être attaqué par des champignons ou des insectes xylophages.

Les charpentiers ont pris soin d'éviter de créer des zones de stagnation des eaux de ruissellement. Ils ont établi tous les éléments de la paroi à l'aplomb, ossature, colombage, hourdis et mur solin, et protégé les façades par le débord de la toiture et l'ajout de petits auvents. Les essentages, en tuiles ou en essentes de châtaigner, ont couvert les bois des façades les plus exposées au vent dominant.

Certains ont fait du bois, un matériau éphémère, affirmant que les constructions exposées aux intempéries ne pouvaient pas atteindre plus de cinquante ans de vie en moyenne. Pourtant, de nombreux bâtiments en Pays d'Auge ont plus de deux cent ans et d'autres plus ancien encore.

Peu d'éléments de leurs pans de bois semblent avoir été remplacés, au cours du temps comme le prouve la numérotation continue des pièces. Ce faible taux de renouvellement donne toute leur authenticité aux bâtiments qui ont été bien entretenus et protégés de façon continue depuis leur construction.

C'est le désintérêt pour cette architecture et l'abandon des bâtiments qui met en péril leur survie et fait des constructions en pan de bois, un patrimoine fragile en sursis. Contrairement aux constructions en pierre dures, le manque d'entretien ou l'abandon d'une construction en bois est souvent synonyme de destruction rapide et de ruines.

La conservation de ce patrimoine nécessite donc une occupation constante. L'équilibre de la construction s'est établi entre les différents éléments qui la composent. L'emploi en restauration de matériaux de substitution, peut entraîner un déséquilibre et des désordres importants. Le respect des pratiques traditionnelles et l'emploi de matériaux adaptés sont les garants d'un bon équilibre.

L'architecture en Pays d'Auge s'intègre entièrement à son paysage. Par sa forme et ses couleurs, elle est le reflet du mode de vie de ses habitants et de la constitution de son sol, et appartient à un patrimoine complexe qu'il faut savoir conserver.

Loch Wood

Notre entreprise s'assure du respect des normes en vigueur, de la qualité des matériaux utilisés, de l'impact environnemental et écologique.